Биеннале современного искусства в Бухаре: взгляд куратора

3 октября 2025

Небольшой зал вылета полон, художники, кураторы и исследователи вместе с туристами и местными ждут посадки на рейс Ташкент – Бухара. В салоне самолёта много знакомых коллег и друзей – не зря шутят, что одни и те же лица кочуют по биеннале и ярмаркам, а подобные поездки давно стали частью профессии.

В Бухаре сразу стало ясно – город живёт ожиданием события. Отели переполнены, таксисты называют биеннале праздником, в историческом центре города проведена реставрация, которой не было десятилетиями. Вложены колоссальные ресурсы – финансовые и административные, к событию готовится вся страна.

Bukhara Biennale – очередной масштабный проект фонда Art and Culture Development Foundation (ACDF), который последние десять лет системно продвигает Узбекистан на глобальной культурной сцене. Участие в международных выставках – национальный павильон на Венецианской биеннале, EXPO в Осаке и прочие международные инициативы, а также большие проекты внутри страны, такие как строительство Центра современной культуры и нового музея в Ташкенте, запуск Аральской исследовательской школы, – демонстрируют амбиции страны и её стратегию в культурной дипломатии. Однако подобные масштабные инициативы всегда чреваты отбором и предпочтением определённого дискурса и ещё большей маргинализацией критично настроенного арт-сообщества. Теперь к этому списку добавилась и своя собственная биеннале.

Первая биеннале в Бухаре проходит под кураторством Дианы Кэмпбэлл и объединена темой «Рецепты для разбитых сердец». Эта метафора обращает нас к культурной памяти города, к легенде об Ибн Сине, который придумал рецепт плова, чтобы исцелить сердце влюблённого принца. Национальное блюдо здесь превращается не только в символ заботы и эмпатии, но и в метафору тела как источника познания – мысли рождаются из опыта тела, а чувства становятся формой культурного знания. Биеннале разворачивается как многослойное полотно, объединяя кулинарные рецепты, перформанс, танцы, музыку запахи и визуальные практики в единое поле, демонстрируя, что культура рождается из телесного присутствия и коллективного сопричастия.

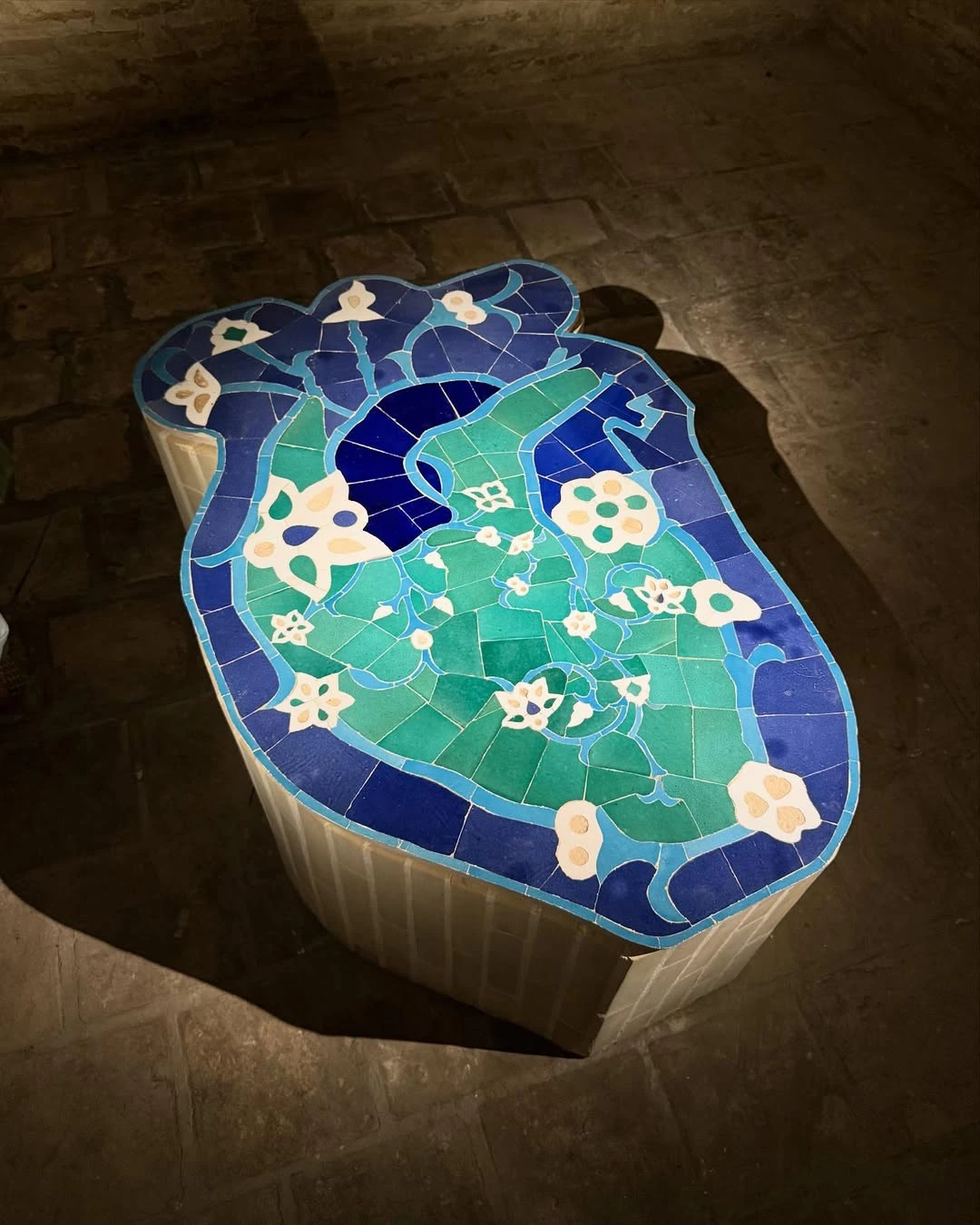

В биеннале приняли участие более 70 художников. Важным условием участия стало создание работ в Бухаре в сотрудничестве с локальными мастерами. Такой формат задал тон пространственному решению, выставка стала не просто демонстрацией готовых работ, а диалогом ремесленных традиций и современности, развёрнутым на арене исторической архитектуры. Такая коллаборация как будто уберегла международных художников от экзотизации и эксплуатации темы и региона, превратив в пространство совместного производства.

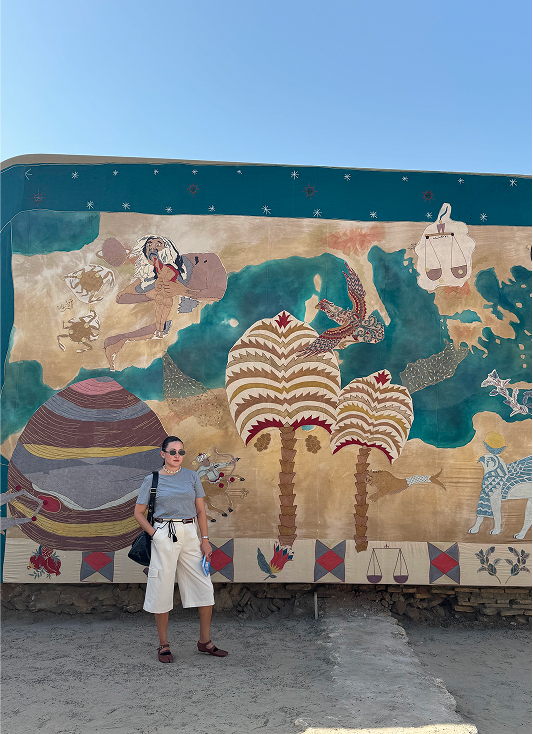

Архитектурная среда сыграла ключевую роль, концепция Ваеля аль-Авара включила экспозицию в ансамбль исторических зданий, входящих в список наследия ЮНЕСКО. Здесь архитектура не фон, а место памяти, которое вступает в диалог, спор с художниками, ограничивает и задаёт новый контекст. В одних случаях ей удалось стать соучастником, в других же оппонентом. Точно одно – она не оставляла никого равнодушным, параллельно поднимая вопросы о роли архитектурного наследия в современности. Бухара стала примером того, как в этом городе работают с культурным наследием на уровнях государства, арт-сообщества и местных жителей.

6 и 7 сентября прошли основные дни открытия биеннале, которые включали перформансы, дискуссии, воркшопы, выступления художников и организаторов. Конечно, не всё шло гладко: часть работ была незавершённой, программа запаздывала, некоторые воркшопы отменялись, навигация по выставочным пространствам сбивала с толку, к работам и залам не было подписей, волонтёры были плохо подготовлены. Однако многие воспринимали это с пониманием – как часть живого процесса первой биеннале. Как отметила коллега из международного музея: «Примем факт, что это первый проект такого масштаба в этом городе и в стране в целом». Люди улыбались, делились впечатлениями, знакомились. Общая эйфория от архитектуры, жары, встреч и вкусной еды перевешивала организационные шероховатости. Художники делились рассказами «с полей», не до конца осознавая, что, несмотря на сложности, событие состоялось.

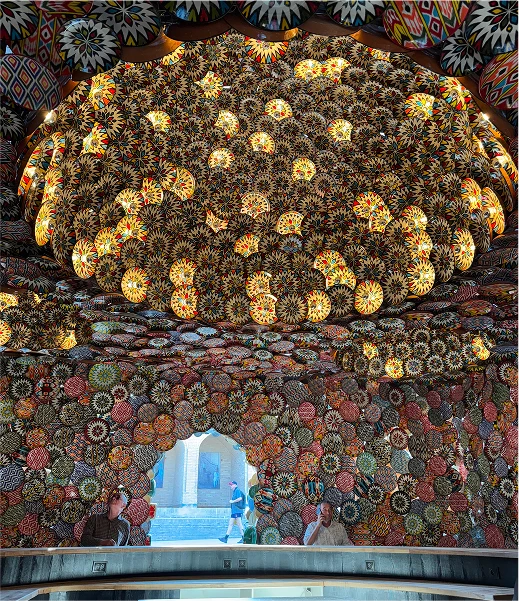

В шатре, собранном из икатов, ковров и сюзане – работа Анны Люблиной совместно с Феруз Асатовой и Гульрух Норкуловой – зрители останавливались, чтобы вписать собственный ответ на вопрос «Каков твой рецепт мира?». Бумажные записки с ответами создавали метафору множества голосов. Жест вдохновлён традицией женского рукоделия, когда послания «кодировали» с помощью вышивки. Шатёр здесь как общее объединяющее пространство, которое погружает каждого в своё внутреннее пространство.

Инсталляция Ойжон Хайруллаевой обращалась к фигуре Ибн Сины и его трактатам по медицине, соединяя их с женскими практиками заботы и исцеления. Здесь древние знания о теле и здоровье вступали в диалог с современными практиками эмпатии и взаимной поддержки. Работа стала мостом между научным и интуитивным.

Азиза Кадири в соавторстве с Юлдуз Мухиддиновой и Мэтью Бисонетом при помощи ИИ сплетала семейные архивы с узбекскими ландшафтами и узорами, создавая интимное переживание памяти и утраты через персональное соучастие зрителя. Изображения стали зыбким пространством, отражающим процесс сохранения памяти, её искажения и трансформации.

Ансамбль работ «Желание осла» Маджида аль-Реймахи, созданная в коллаборации с Анхаром Салемом и Искандером Хакимовым, – отсылка к истории о Ходже Насреддине, но с поправкой на современность. Художники предложили вспомнить философию суфиев, в которой грусть и радость, легкомыслие и мудрость соединяются в одном жесте. Инсталляция работала как напоминание о быстротечности мира и о том, что ироничное отношение к себе и действительности может стать формой духовной силы.

Особое место заняла работа Субодха Гупты, которая встречала гостей на площади. Его шатёр, собранный из эмалированных тазов советского типа, дополняли тарелки с характерным узбекским декором, изготовленные мастером Бахтиёром Назировым вручную. Эта структура напоминала одновременно и временный караван-сарай, и место общего стола. По замыслу художника, совместная трапеза становится актом объединения, несмотря на социальные, культурные или политические различия. Работа органично вписывалась в контекст Бухары как города-перекрёстка, веками принимавшего путников и торговцев.

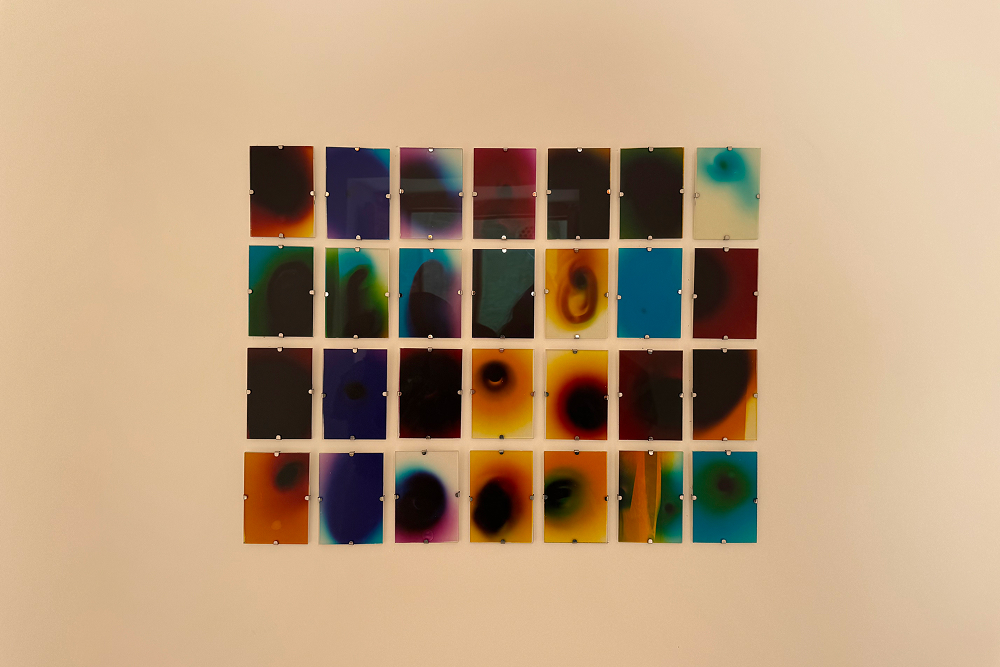

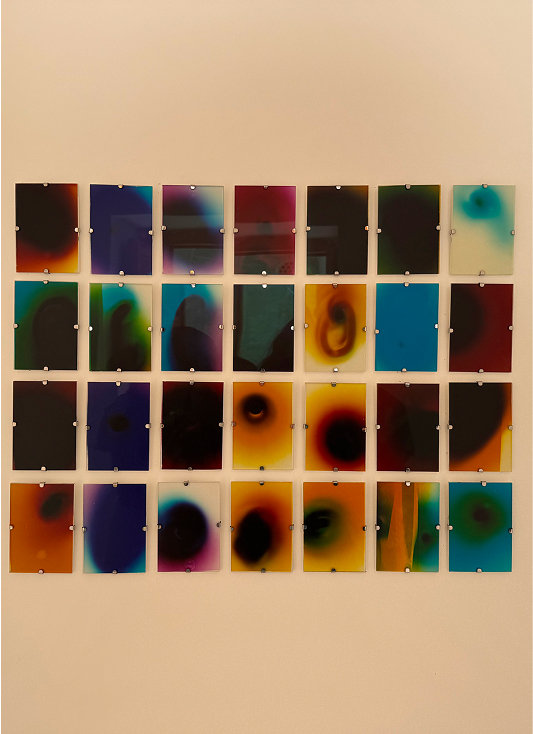

Из Казахстана на биеннале были представлены пятеро художников. Если Сауле Сулейменова и Назира Карими обращались к разным формам узбекских песенных традиций, которые каждая выразила в своём привычном медиа – целлофановой живописи и видео-арте, то Гульнур Мукажанова вышла за масштабы своих привычных форматов, оформив вход в медресе Рашид порталом из бархата, шёлка и орнамента. Азиза Шаденова и Айсултан Сеитов обратились непосредственно к трудам Ибн Сины, к его практикам исцеления и освобождения духа от тела. Дана Молжигит продолжила свои исследования в направлении биодизайна и совместно с биологами Бухары искала способы регенерации почвы.

Было много цвета, музыки, текстиля, керамики, медитативного погружения и призыва замедлиться. Проекты представляли собой не только художественные высказывания, но и формировали атмосферу сопричастности, зритель был вовлечён в процесс создания значений.

Бухарская биеннале демонстрирует выход за границы привычного формата и тем. Здесь акцент смещается из столицы в исторический город, который стал не просто фоном, а полноправным участником, задав особую атмосферу этому событию. Это попытка выстроить новый образ Бухары как живого, дышащего поля памяти ремёсел, запахов и художественных практик. Биеннале получилась яркой, с упором на декоративность, дизайн и ремесло. Это был праздник на воображаемом Шёлковом пути, демонстрация «искусства ради искусства», а не поле для острого дискурса. Но, возможно, именно эта соразмерность времени, места и темы была необходима для первой попытки. Эффект «вау» удался. Вторая биеннале станет настоящим вызовом как для куратора, так и для художников – праздник и новизна уйдут, а доминирование архитектуры и регионального современного контекста останутся.

Если смотреть шире, череда культурных событий в Узбекистане и Казахстане – отличный сигнал о готовности Центральной Азии формировать собственную географию искусства, став полноценным производителем новых смыслов. Нам есть что предложить миру.